Le chien aveuglé par la lune, Tibor Zalàn, traduction du hongrois avec Jenö Farkas,

Palamart, 2017

Présentation

Quelques moments qui n’en finissent pas

Quarante ans après mes adaptations de quarante-cinq poètes hongrois contemporains (et dix poètes historiques)[1], me voilà à nouveau essayant de faire endosser l’habit de la langue française à une poésie hongroise. Ce n’est pas une plus mince affaire aujourd’hui qu’autrefois.

La première difficulté, la première folie, c’est d’offrir une version lisible, claire, honnête et de bonne foi (autant qu’il est possible) du texte de départ (ici le hongrois) sur le plateau de qui aura à en donner une version littéraire dans la langue d’arrivée (ici le français). Ce fut le travail terriblement ardu de mon ami Jenő Farkas, qui s’en est acquitté de manière aussi courageuse qu’exigeante.

Car la traduction poétique est une montagne qu’on attaque depuis ses deux versants, nord et sud, sachant toutefois qu’on n’atteint jamais tout à fait le sommet… de la perfection ! La seule espérance – mais aussi la seule exigence absolue – est d’atteindre ce fameux niveau d’insatisfaction supportable qui est mon mantra en matière d’adaptation poétique.

Slalomant à travers des « subtilités » poétiques, des rimes évidentes et d’autres cachées, des jeux sur les niveaux de langue et des références implicites, nous nous devions, à nous deux, de parvenir à une précision de diamantaires.

Traduire la poésie de Tibor Zalán c’est, en rêve, se retrouver acculé au fond d’une impasse, face à un homme ivre armé d’un coutelas : pas d’échappatoire. On va y passer. Et soudain – c’est un rêve ! – nous voilà hors de l’impasse. L’homme pose son bras sur notre épaule, et l’on s’en va boire une bière à la terrasse où nul ne nous connait. On peut, les partageant, se libérer alors de nos joyeuses cruautés, de nos hantises adolescentes, de nos névroses obsessionnelles de chérubins tardifs.

Quoi qu’il en soit on n’est pas seul : ça crie partout autour de nous. Reste plus qu’à organiser la cacophonie du monde. Ce n’est pas une faible gageure.

À l’image du monde, la poésie de Zalán est pleine d’oxymores, d’ambiguïtés, de répétitions et de répétitions et de répétitions. Des images reviennent avec la régularité d’un marteau cognant sur l’enclume des mots comme pour les tordre et leur donner la forme désirée – et des contours aléatoires. Jeux de mots, citations caviardées, métaphores aussi floues que provocantes, références absconses. Face à ce qui pourrait parfois s’apparenter à quelque charabia mystico-graveleux, il nous faut apprendre à plonger en apnée dans cette langue, afin de rencontrer une vérité de l’homme plus sensible, plus sincère – et peut-être plus pure. Un cristal enfoui sous des tas de galets.

Au bazar des mythologies, l’inspiration de Zalán, pleine de désirs baudelairiens, chine des sépias pornographiques dont il fait des images pieuses. Comme s’il tentait de reconstituer une foi perdue. Pour se sauver de quelque intime malédiction ? Chaque moment qu’il chante serait le fruit d’une roulette russe. Chaque moment un moment qui n’en finit pas. Entre sa poésie et le lecteur, on ne sait plus très bien qui apprivoise qui. Sans doute que ça fonctionne dans les deux sens. Fausse humilité, inquiétude surjouée, tout est théâtre d’ombres déformées : les scènes qui se jouent n’ont pour décor que la perplexité de notre étonnement.

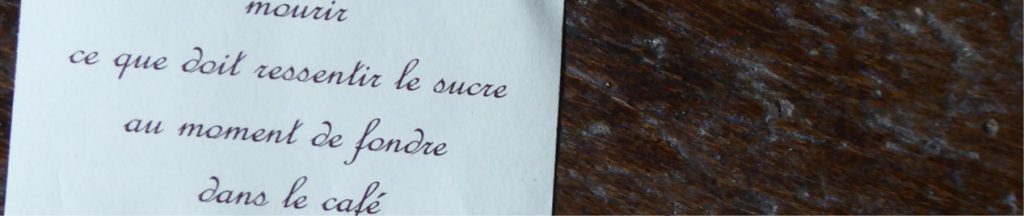

Enfin (car il faut toujours conclure une préface par une citation), nous pourrions, avec Zalán, résumer nos chemins croisés de poésie par ce vers, innocemment jeté au seuil ultime d’un poème :

je ne sais plus d’où vient le chant.

Nous non plus, mais, quoi qu’il en soit, voici, dans les pages qui suivent, ce que l’on fit du sien…

Marc Delouze, juillet 2017

[1] réunis dans Poésie hongroise, Anthologie, Corvina Kiadó, Budapest/Editeurs français réunis, Paris, 1978

Extrait

Étrange réveil / Idegen ébredés

Las d’atteindre

le matin

tout au bout

des nuits blanches Les aubes

me laminent

me rongent

me soulèvent dans l’air raréfié

puis me ramènent à terre

transis évanoui

Plus la force

d’ignorer

qu’il n’est de lieu

où parvenir

je n’ai plus guère

le pouvoir d’ignorer

les clameurs des galeries

autrefois écroulées

Même mes proches

méconnaissent ma solitude

loin de tout

loin des êtres

ce qu’il m’en coûte

Depuis longtemps

je cohabite avec moi-même

en étranger

même si nul ne me blesse

ni ne me frappe

En moi loge

une monstrueuse charogne

qu’il me faut porter Pas facile

Mais je sais

que je dois rester étranger

à mes nerfs À ma condition

aux heures paisibles

je repousse avec indifférence

surgis de la pénombre des ossements

porteurs d’une infinité d’histoires

passées pour la plupart

s’agglutinant

en un éclair

Le pendule de la Lune

déchire le cœur battant du ciel

D’où qu’elles viennent

je n’attends ni miséricorde

ni rédemption

Depuis la maison jaune

une ombre me fait signe

Une aube nouvelle point

Je me prépare

À nouveau l’odeur du noir

À nouveau se déploie

le vaste tourbillon

des lourds nuages